소설의 핵심은 캐릭터예요. 다양한 인물들이 자기 캐릭터대로 갈등을 헤쳐나가죠. 사건에 각자 다른 방식으로 대응하는 것이 매력 포인트죠.

학생들에게 이러한 ‘서사'의 재미를 맛보게 하기 위해 짧은 이야기로 수업을 시작하곤 해요. 십여 년 전에 소설 수업을 위해 만든 이야기인데 세월이 흘러도 여전히 인기만점. 이 이야기만 보면 중학생들이 흥분해서 그 흥분을 가라앉히느라 늘 애를 먹지요. 이야기 속엔 반 아이들의 이름이 모두 들어가요.

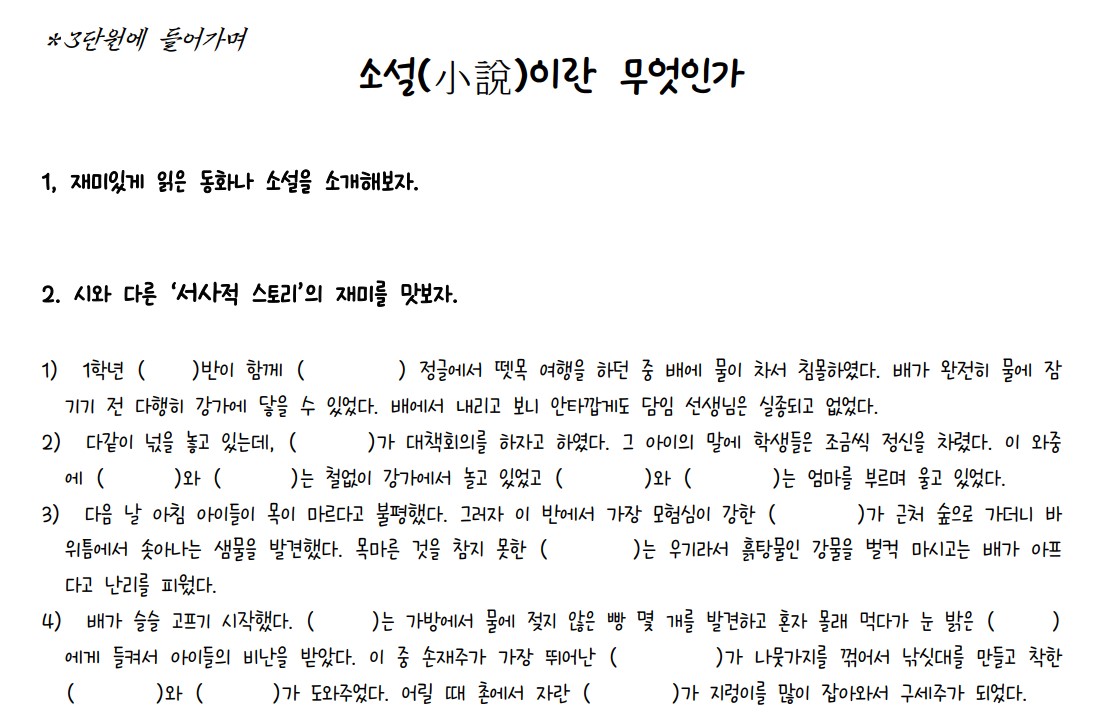

다같이 정글 탐험 중, 담임 선생님은 실종되고, 그 상황에서 아이들이 어떻게 다르게 행동하는지 생각해보는 건데요. 제시된 행동에 걸맞는 친구들의 이름을 적어넣어요. 누가 리더십을 발휘했는지, 누가 엄마를 부르며 울었는지, 누가 물고기를 잡아 친구들을 먹였는지, 누가 소금 없다고 불평했는지, 누가 좌절해서 기도만 하는지, 누가 혼자 담임쌤을 걱정하는지, 누가 자기만 살려고 내빼는지...

그리고 마지막 결말은 스스로 창작해야 해요. 담임 선생님을 살릴 것인가, 죽일 것인가, 이 대목에서 아이들이 보통 광분하지요. 담임쌤은 혼자 정글에 두고 반 아이들만 탈출하기도 하고, 이 모든 게 자기들의 생존 능력을 시험하는 담임쌤의 계략이었다고도 하고, 슬프게도 탈출에 실패해서 모두가 죽어버렸다고도 하고, 몇 명만 살아남았다고도 하고, 무사히 모두 탈출했다고도 하고... 자기만 살아남았다고도 하고... 펜트하우스의 로건리처럼 갑자기 상처가 나았다든가, 램프의 요정 지니가 구해줬다든가, 공룡이 나온다든가 하는 황당한 결말도... 시험치기 싫다, 걍 정글에서 계속 살기로 했다도 있구요.

학생들이 만든 결말은 대개 개연성이 없고 황당하지만, 여기엔 언급할 가치가 있는 중요한 지점이 있어요. 이야기의 결말에는 바로 작가의 가치관/세계관이 담겨 있다는 것.

모두가 죽어버린 결말엔 비극적 세계관이 담겨 있다고, 이 결말을 만든 친구에겐 우리들의 사랑이 필요하다고 하면 다들 까르르… 아이들이 만든 결말을 하나하나 읽으며, 이 분도 상태가 안 좋으시네, 이 분 심각하십니다... 하면 서로 쳐다보며 배꼽을 잡습니다.

앞부분을 조금 소개할게요~